2016.12.16

水口哲也(enhance games)人生観が変わるような美しい体験を

〜共感覚的なデザインが生み出すセンセーション〜

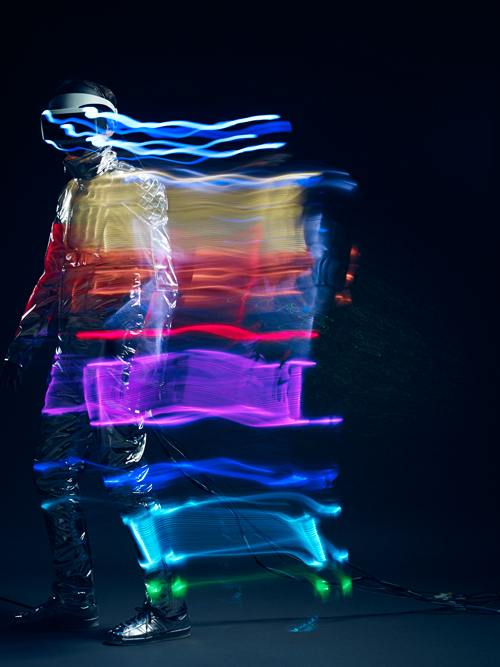

-Rez Infinite – Synesthesia Suit’ Performed at Media Ambition Tokyo 2016

Tetsuya Mizuguchi + Rhizomatiks + Keio Media Design

Photographer: Atsuhiro Shirahata (un)

水口哲也(みずぐち・てつや)

クリエイター・ゲームデザイナー / 慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科 特任教授 / レゾネア(株)代表 / 米国法人enhance games, CEO。1965年北海道生まれ。代表作に「スペースチャンネル5」(2000)、「Rez」(2001)「ルミネス」(2004)、「Child of Eden」(2010)など。2016年には「Rez」のVR拡張版である「Rez Infinite」を発表し、世界最高峰のゲームアワード「The Game Award 2016」で「Best VR Game」部門を受賞した。”共感覚”を取り入れたアプローチで、ビデオゲーム、音楽、映像、アプリケーション設計など多岐にわたる創作活動を行っている。

クリエイターであり、現在慶應義塾大学大学院特任教授も務める水口哲也さん。代表作の一つである「Rez」は、”共感覚(シナスタジア)”をキーワードに、視覚・聴覚・触覚を包括的に刺激するような、新感覚の”ミッドナイト・ハイ・シューティング”ゲームとして、多くのファンを熱狂させました。そして2016年、そのVR拡張版である「Rez Infinite」を発表。VRと触覚を融合させた新たなゲーム体験を実現しています。キャリアを通して、いち早く「Haptic(=触覚)」を取り入れた作品を発表してきた水口さんに、「HAPTIC DESIGN」の可能性やその発想法について伺いました。

水口さんがご自身の仕事に「HAPTIC DESIGN」を取り入れたきっかけはなんだったのですか?

そもそもボクがこの世界に飛び込んだ理由にも関係するのですが、ゲームは複合的な感覚で新しい体験を設計できる。そしてそれをエンターテインメントとして世界の人達に体験してもらえる。その点において、ゲームというプラットフォームは非常にパワフルだと思ったんですよ。

1980年代中頃から「体感ゲーム」というカテゴリーで、キャビネット型のアーケードゲームが世界中に流通していて、ボクが最初に担当したのもアーケードゲームの開発でした。当時は本当になんでもアリ。”こういうものを表現したい”というのを0からつくるのが大前提でした。たとえば、ボクが手がけた「セガラリー」の場合だと、タイヤのグリップがハンドルにも伝わったり、ジャンプしてから着地するときに振動を感じたり、あるいは車がスリップすると、タイヤが砂利を巻き上げて、車の腹の部分にパラパラと当たったり……そういった感覚をどれだけリアルに体感させられるかを追求していました。

そういった開発を10年ほど続けていたところ、さらにリアルを追求するほうではなく、よりエンターテインメントにフォーカスした「新しい体験の設計」へと意識が向かったんです。技術も進歩し、「音楽と融合した新たなエンターテイメント」という自分の構想が具現化できるようになったタイミングで、はじめたプロジェクトが「Rez」でした。

水口さんが2001年に発表した『Rez』は

まさに「HAPTIC DESIGN」を体現したものですね。

構想当初から、「音楽とビジュアルの共感覚的体験」だけではなく「Haptic(=触覚)」というのが重要な要素でした。当時、コントローラに触覚のデバイスが入りはじめて、音楽に合わせて振動をデザインできるという感覚は楽しかったのですが、一方で物足りなさも感じたんです。振動がもっと身体じゅうを巡ったり、音楽に合わせて立体的に振動したりするような設計にできないか……と。それで、PS2のUSBポートから接続できる「トランスバイブレーター」というデバイスを開発しました。腰や足元など好きな場所にデバイスを置いてプレイすると、手元のコントローラのデュアルショックとデバイスとの間で、振動が立体的になるんです。数量限定発売で、実験的な意味もあったんだけど、やはりそういうものを求めていた人たちは世界中にいたのでしょう。瞬く間に完売して。「音楽とシンクロした立体的な振動が心地よい」というのは、体験として実感してもらえたのだと思います。

そもそも「共感覚」に着目されたのはなぜだったのでしょうか。

日常生活にはさまざまなインスピレーションが転がっていますが、やはり音楽的な体験というのは大きいですね。楽器を演奏したり、ライブやフェス、クラブに行ったりすると、耳だけではなく、身体全体で音楽を聴くことの気持ちよさは、普遍的なものとして感じられます。

テクノロジーが進化して、解像度が上がっていくと、その解像度を何に使うかが非常に重要となります。「実感」「質感」「情感」という「HAPTIC DESIGN」の3要素で言うと、「質感」「情感」には非常に高い解像度が必要となってきます。さまざまな要素を量子的に分解して、その分解したものも含めて厳密に設計できるようになってくると、よりきめ細やかな刺激となってボクらの情感を揺さぶるんです。

前作から15年経ち、VRを取り入れて再構築した

「Rez Infinite」では、テクノロジーの進化のおかげで、

前作ではできなかったことも具現化できたのではないでしょうか。

−'Synesthesia Suit'

Tetsuya Mizuguchi + Rhizomatiks + Keio Media Design

Photographer: Atsuhiro Shirahata (un)

そうですね。15年前は単純なモーターの振動で、強弱をつけることくらいしかできなかった。それが今は、ギターの弦を弾いたり、ドラムを叩いたりする時の質感を再現できるんです。非常に大きなイノベーションだと感じましたね。南澤(孝太 慶応義塾大学准教授)さんと出会って、さまざまな振動子のデモを体験させてもらったとき、これだけの質感を作れるのなら、多くのことができるなと思いました。身体じゅうにこれを着けて、音楽に合わせた質感豊かな振動が設計できたら、どれだけすごいことになるんだろうか、って。

となると、あとはどうすればそれを実現できるか、「How」の部分だけ考えました。どこにいくつ振動子を配置すれば、効果的に全身を振動で覆うような体験が可能になるのか、ライゾマティックスに依頼して、いろいろと組み合わせながら、「シナスタジアスーツ」を開発していきました。

「さまざまな感覚を組み合わせながら、総合的にデザインする」

というのは、これまでの単一的なデザインのノウハウとは異なるのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

確かにそうかもしれません。基本的なアーキテクチャは同じだけど、それをイメージする手法が異なり、組み合わせると単純に足し算になるわけではなく掛け算になる。けれども、やればやるほど自分の中に経路というか、バイパスができあがっていく感じ。作ってみて、やってみて、感じてみて、どんどん変わっていくような感覚は、非常におもしろかったですね。「シナスタジアスーツ」の場合、「全身を振動で覆う」ために、振動子を着ければ着けるほどいいのかというとそうではなくて、機材の重量や電気の出力量を考えると現実的ではなかった。それに、着ける部位によって、少量の刺激でも大きなアテンションとなるところがあったり、心臓の近くは不快に感じたり、実際にやってみてわかることがたくさんあったんです。実際のイメージや、あるインスピレーションから振動を作って、実際に体験して、微妙なチューニングを加えていきました。

そしてそれを繰り返していると、1つのパターンが見えてくるんですね。重低音は腰や下半身に響いて、高音のハイハットは肩の上に来たほうが心地いいとか、違う振動を組み合わせるときは距離が遠ければ遠いほど立体的に感じるとか……。やはり、実際の身体のマッピングとその音がシンクロしたときのマジックみたいなものがある。そして振動を、ボクらの頭の中のイメージだけではなく、周りで見てる人にも伝わるように、色で置き換えてみようということで、各振動子にLEDをリンクさせて、より共感覚的な表現を行いました。

−Rez Infinite©Enhance Games 2016

現在、「HAPTIC DESIGN」を取り入れたもので、

注目されているものはありますか。

世の中的には、まだそこまで成熟したものはないように感じます。むしろ、これからやってみたいことはキリがないほど、たくさんありますね。1つ1つのHapticデバイスに位置情報を与えたり、ワイヤレス化したりすることで、振動子がIoT化していくと、劇的におもしろくなってくるでしょう。ある種、「シナスタジアスーツ」の未来形のようなものと呼べるかもしれないけど、より自分たちの日常生活に、ある種の「メディアスーツ」として入ってくるようなもの。ボク自身は今、便宜上わかりやすいから「ゲーム」というカテゴリーの中で作っているけど、実際にはさまざまな分野に溶け込んでいくと思います。

−Rez Infinite - Synesthesia Suit' Performed at Media Ambition Tokyo 2016

Tetsuya Mizuguchi + Rhizomatiks + Keio Media Design

Photographer: Atsuhiro Shirahata (un)

そうなると、具体的にどんなことが可能になるのでしょうか。

メディアというものは、人間の身体機能や感覚の拡張ですよね。つまり、ファッションもメディアという言い方ができる。たとえば服にIoT化した振動子がついて、自分の身体情報を出入力したり、外部情報を感じられたり……ということになってくると、「スマホを着る」感覚になってくる。それがどんどん日常に入りこんでいくと、「遠隔地にいても、その場で会話しているように感じられる」「現金もカードも持たずに買い物ができる」ようなデバイスが実現していくと思うんです。ボクがそれを作れるかどうかはわからないけど、人が無意識化で「快/不快」を感じるコモン(共通の)コードというか、行動的な欲求を考えてもそういう方向に向かうのは間違いないでしょう。

そういった流れにある今だからこそ、

「HAPTIC DESIGN」を実現する意義はなんでしょうか。

今の時代、大きな感動や驚きを感じるようなことはだんだん減ってきましたよね。120年ほど前に初めて映像(シネマトグラフ)が上映されたとき、人々が驚いて小屋から逃げ出したという話があります。つまり、当時はそれだけ映像というものの衝撃が大きかったということ。現在はそれに近いものとして、VRが挙げられます。解像度も高くて、あたかも自分がその世界にいるような感覚を味わえる。けれどもこれからは、VRやAR、あるいはブロックチェーンなどさまざまなテクノロジーはMR(複合現実)に融合していくでしょう。それは「センセーション」という言葉で表現できるかもしれない。もはや人間は1つのことでは感動しません。非常に複合的な感覚が渦を巻いて、一気に流れ込んできたときに、心が動くんです。あるいは、恐れおののくほどの恐怖を味わうこともある。不快も快もひっくるめて、心が動くということ。その点をしっかりコントロールしたうえで、共感覚的なデザインが適切に行われると、本当に人生観が変わるくらい気持ちのいい、美しい体験を生みだせると思うんです。これから「HAPTIC DESIGN」を志向する人たちは、単純に振動だけではなく、共感覚的なイメージの中でどうやって人を幸せにするか、何と何をつなげるか……そういうことを複合的に考え、問いつづけて欲しいと思いますね。

TEXT BY SACHIYO OYA

PHOTOGRAPH BY HAJIME KATO