2017.06.21

金箱淳一(慶應義塾大学メディアデザイン研究科)「共遊楽器」の研究を通して楽器が持つコミュニケーションの可能性を探る

〜共遊楽器ができるまで〜

金箱淳一(かねばこ・じゅんいち)

楽器インタフェース研究者、博士(感性科学)。玩具の企画、美大助手を経て、現在、慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科 研究員。健常者と障害者が共に音楽を楽しむための「共遊楽器(造語)」を研究している。http://www.kanejun.com

HAPTIC DESIGN プロジェクトの中核メンバーである金箱淳一。以前玩具会社で働いていた彼は、その時に知った障害の有無に関わらず楽しむことができる「共遊玩具」からヒントを得た「共遊楽器」の研究を行っています。楽器が持つコミュニケーションツールとしての可能性に着目し、楽器の演奏感に重要な影響を与えている「触覚」の存在に気づき、その視点がきっかけとなって共遊楽器のコンセプトを打ち立てました。「一緒に体感するから楽しいHAPTIC DESIGN」がどのようにして生まれたのかを語ってもらいました。

6月21日HAPTIC DESIGN Meetup Vol.1の模様。この記事はイベントでのトークを中心に構成しています。

言語が通じなくても楽器があればコミュニケーションができる。

留学先で組んだセッションバンドが大きな転機に

留学先でのセッションの様子

大学時代にバンドを組んでいました。楽器はベースを担当していて、そのことを知った昔ジャズバンドでベーシストをしていた父からウッドベースを借りたことがありました。ウッドベースは楽器自体が大きくて、弾いていると体全体で音を感じることができて気持ちがよかった。その楽器がきっかけで、アコースティックの他、ロカビリーバンドも組んで人に演奏を見せることが好きになりました。

音楽の持つ可能性に触れた決定的な体験は大学院時代のオーストリアへの3ヶ月間の研究留学でした。その時に音楽好きが集まってセッションバンドを組みました。留学当時は英語が得意ではなかったのですが、演奏を通じてコミュニケーションを取ることができました。「音楽は非言語のコミュニケーション手段」このことを身を持って体験することができました。この体験がきっかけで演奏行為に可能性を感じました。それ以降私は、楽器を通して人と人をつなぐ「楽器インターフェイス」の研究に注力することになりました。

誰でもかっこいいギターサウンドを鳴らすことができる

Mountain Guitarの開発

本物のギターと同じように木製のボディにこだわった。

留学先での経験を経て、修士1年のころに開発したのがMountain Guitarです。この楽器は一言でいうと「弦がないギター」です。構えている高さで音程をコントロールし、本体を傾けるとチョーキング(弦を押さえながら隣り合う弦の方へ押し上げることで音程を高くするギター奏法のひとつ)することができます。Mountain Guitarは全身の感覚を使用して楽器を演奏することを目的に開発しました。必ずかっこいい音が鳴らせるので、人前で演奏するモチベーションを上げることができます。幸いなことにこのMountain Guitarはオーストリアやトルコなどの海外も含めてさまざまな場所で展示する機会に恵まれました。そしてこの楽器に触れた体験者からその後の研究の指針を決めるような重要な指摘を受けました。「音はかっこいいんだけど、楽器を弾いている実感がない」と。

楽器を弾くという”実感”をつくるためにたどりついた、

触覚をデザインすることの大切さ

この言葉から私は、「楽器を奏でる実感はどこから来るのだろうか?」ということを考えるようになりました。Mountain Guitarは演奏者の動作をセンサーによって取得し、そのデータをPCに送って、PCのスピーカーから音が出るというシステムです。一方、アコースティックギターを弾いた時には筐体が震えます。強く弾けば強く震えますし、繊細に爪弾けばやさしく震えます。アナログの楽器であれば、振動のフィードバックがある場合がほとんどですが電子楽器だとそれがありません。例えばそれは、スピーカーから音を出す前提で設計をされているエレキベースと大きな音量をボディから出すことを目的に設計されているウッドベースの違いに近いと言えます。つまり演奏の実感には、楽器を弾いた時の振動のフィードバックがものすごく関わっているのではないかと考えるに至りました。

通常であれば、楽器を演奏した時の振動フィードバックは演奏者しか感じることができません。もし、ほかの人の楽器の振動を互いに共有できたらどういうコミュニケーションが可能になるのかということに疑問も持ちました。そして、実際に振動を共有することができる打楽器をつくろうと考えました。

触感を演奏者同士で共有する打楽器の試作

振動を共有する打楽器の試作1

振動を共有する打楽器の試作2

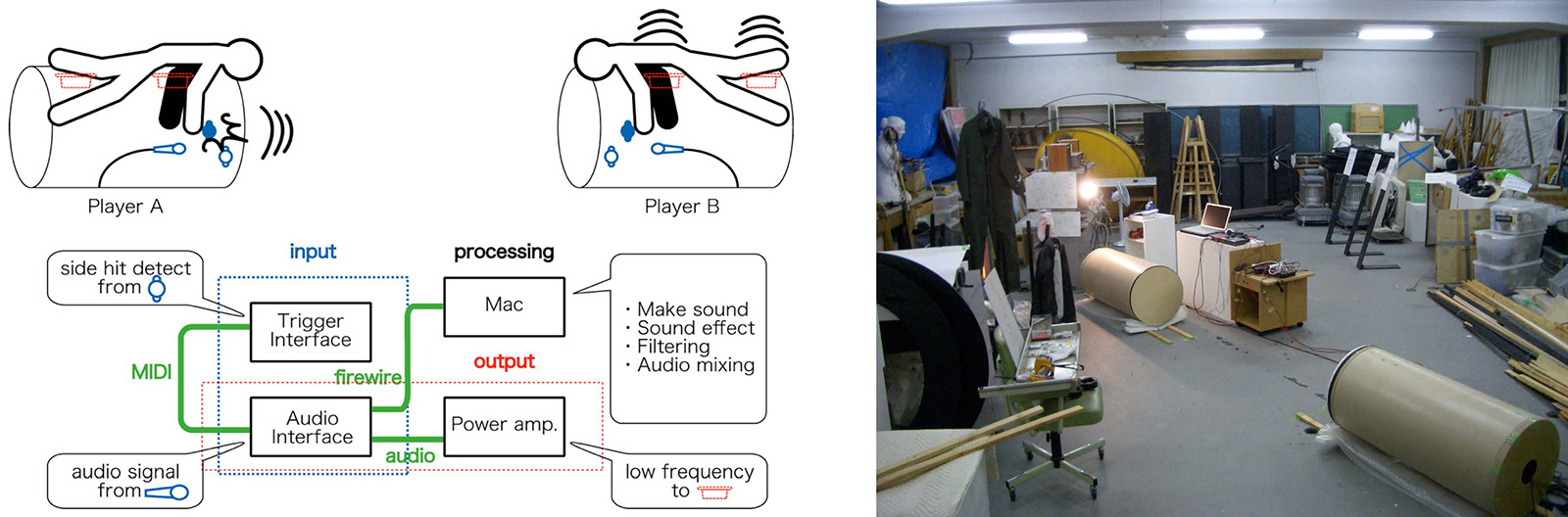

触覚を一番感じやすい楽器はなんだろうかと考え、打楽器をつくることにしました。楽器を叩くと振動が他のプレイヤーに伝わる設計をしています。振動を発生するアクチュエーターを木の箱の中に入れ、筐体の素材や演奏形態について考えました。さまざまな形を試した上で紙筒を打楽器にし振動を全身で感じることができるようにしました。筐体が大きいため強い低音を出すことができます。

マイクを使うことで互いの振動を伝えることはできたのですが、長時間振動を感じていると、振動酔い、打楽器酔いのような状態が発生しました。これだと振動は伝わりますが、長時間の演奏が難しいことに気づきました。また、お互い筒の上にまたがっているため、演奏がこなれてきて、顔をあげて相手の方を見ようとすると体勢がしんどくなります。この形は、演奏でコミュニケーションをとるには向いていないことに気づきました。

触感を共有する

ビブラションカホンの開発

楽器本来の振動とデザインされた振動を組み合わせていることが特徴

この打楽器の開発を行っていた時に、Mountain Guitarの最新版を共同開発していた楽器工房さんと協働して、ペルー発祥のカホンという木の箱の様な打楽器を用いた楽器を制作しました。3種類の形を作成したのですが、中に振動を発生させるアクチュエーターが入っていて、それぞれ演奏する時のスタイルが若干違います。振動を提示する場所がそれぞれ違っていて、お尻、くるぶし、膝の上に置いて太ももから感じることができます。自分の楽器をポンポンと叩くと他の人の楽器が振動します。これによって、音だけでなく、振動を使ったコミュニケーションも可能になります。また、叩くタイミングが合うと、もっと大きな別の振動が発生するようにもしていて、リズムが合うことによって合奏の楽しさが強調されます。

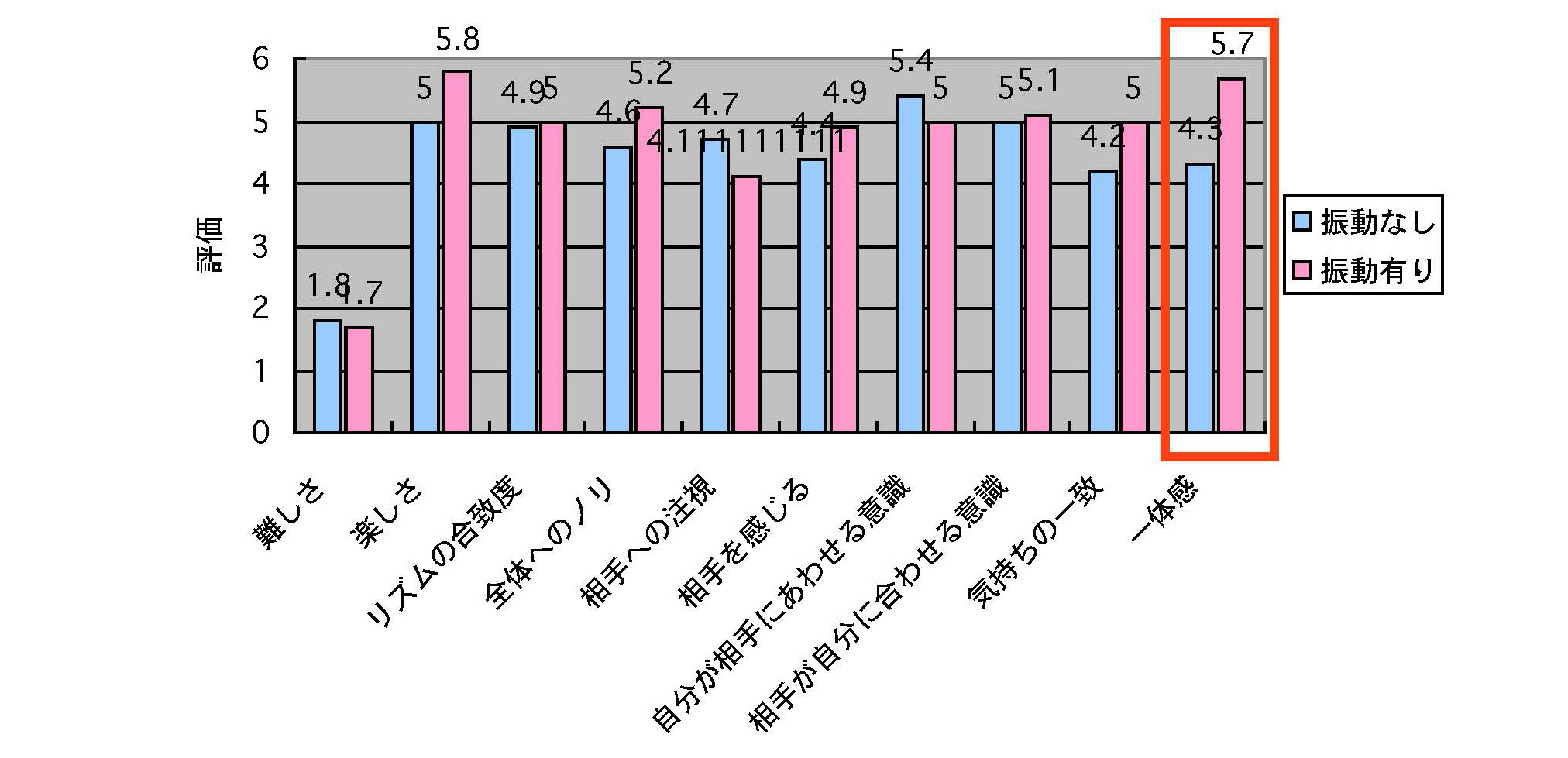

3人1組で、30人ほどに対してセッションの実験を行ったところ、振動ありと振動なしの場合を比較した際一体感という項目では、非常に顕著な差が発生していました。自由記述のアンケートでは、振動が合った時の方が相手をより近くに感じたという声を聞くことができました。

実験結果のグラフ

Haptic Designのキーワードとなる「質感」「実感」「情感」をビブラションカホンで考えてみると

質感

打楽器のトントンという音を質感として感じる。音の強弱や高低といったことが要素として含まれる。

実感

相手の振動が自分に伝わってきたということを実感として感じる。

情感

相手と演奏をし、楽しいと感じる経験を他者と共有、共感できること。

こんな風に考えることができます。この打楽器をさまざまな場所で展示した時に見た面白い光景として、初めて顔を合わせた人が3人同時に演奏するんですが、演奏が終わると自然と会話が始まったんです。演奏を終えると仲良くなる。このことから、触感による非言語コミュニケーションが成立していたのではないかと思いました。

共遊楽器ができるまで

修士を終えて玩具会社に勤めてからも、研究活動を土日で続けていました。愛知県のろう学校を中心に体験会などを行っていました。音楽の授業の中で使っていただいたり、体験のイベントを行いました。この時聴覚障害を持った子供が「音が聞こえた!」と言ってくれた瞬間をとても印象的に覚えています。この時から、音は耳だけで感じるものではないのではないかと考え始めました。これが次に紹介する共有楽器という考え方につながります。

玩具会社では企画の仕事をしました。企画という仕事はまだ世の中にない新しいおもちゃを考えるということです。そのために、今まであったおもちゃを調べていました。そのときに知ったのが「共遊玩具」です。共に遊ぶと書きますが、誰と誰が遊ぶかというと、障害を持った方と健常者が共に遊ぶということです。例えば多くの方が遊んだことがあるオセロ。これが共遊玩具になると、白と黒のコマのうち、黒いコマに同心円状のテクスチャがつき、普通コマを配置するマス目が回転するようになっていて、回すことでコマを置いたり、相手のコマをひっくりかえすといったことができます。これによって全く目が見えない方と晴眼者が一緒にオセロをすることができるようになるんです。つまり、障害者と健常者の遊びをプロダクトの形状や機能のデザインで解決するというアプローチが共遊玩具では実践されていたのです。この考えを楽器に応用した「共遊楽器」は私の造語です。

通常、音楽は耳で楽しむものといったように固定概念にとらわれているのではないかと思います。障害と音に関しての印象的なエピソードとして、聴覚障害を持った音楽家ミュージシャンのエヴェリン・グレニーが12歳で音楽を始めようとした時、先生が「エヴェリン、あなたは耳が不自由だから音楽をすることは難しいかもしれないわ」と言いました。エヴェリンは「先生、私は耳が聞こえなくても音を指先、腕、上半身、身体全体で振動として感じているの。だから楽器を演奏できると思うの」と言ったそうです。確かにヘッドフォンやイヤフォンで聴くときはそうでもありませんが、コンサート環境で音楽を楽しむ時は肌でも音楽を感じることができます。また、ライブハウスに行ったことがある方なら体験したことがあるかと思いますが、プレイヤーの動きを通して音楽を目でも楽しむことができます。このように、音楽は聴覚だけのエンターテイメントではなくて、視覚、触覚も含めた総合芸術だといえます。

音を「聞く」のではなくて、

音を「利く」体験「KIKIMIMI」

ライブ観賞用のデバイス「KIKIMIMI 」

現在取り組んでいる「まるで楽器に触れるように聞く」、そんな鑑賞体験をめざす共遊楽器を紹介します。利き酒やお香を利くといったことがあります。この「利く」は、五感を研ぎすませて一心に鑑賞するといった意味をさします。KIKIMIMIは音を聞くだけではなくて、触覚で音を鑑賞する体験を提供します。なぜこういうことを考えたかというと、バイオリニストの独奏を一番手前で聞いたことがあるのですが、演奏者は弦一本一本の響きを身体で感じながら音楽を聞いているということに気付かされたからです。普通であれば奏者しか感じることができない楽器固有の響きを、鑑賞者も感じることができたら、演奏者と鑑賞者の中間のような、新たな鑑賞体験ができるのではないかと考えました。

KIKIMIMIはドラム、ベース、ボーカル、ギターなどパートそれぞれが発生する振動を別々の指から感じることができます。強く握ればそのパートの音を強く感じることができます。聴覚障害者に体験していただいた時のコメントから、聴覚障害者は健聴者よりも振動から多くの情報を得ているのではないかという考察を得ました。

音がもっているリズムを探す体験

「タッチ・ザ・サウンド・ピクニック」

聴覚を切り離し、触覚を強調することで街のイメージが大きく変化する

この体験は、音を遮断するイヤーマフを付け、マイクで拾った音を振動に変換する手持ち型のデバイスを持ちます。その状態で渋谷の街を歩くと、普段私達がどのようなリズムに囲まれて生活をしているのかが、触覚を通してまざまざとわかります。一番印象的だったのは、単気筒のバイクです。トットットットットッというエンジン音が特徴的なのですが、そのリズムをそのまま指先で感じることができます。

触覚による表現と音の世界は非常に親和性が高いです。このデバイスは聴覚障害者の音楽鑑賞の可能性や、会話のイントネーションを捉えることで、コミュニケーションを充実させることができるのではないかと考えています。

8月末まで、初台にあるインターコミュニケーションセンター(ICC)で、このデバイスを使用した、音に触れて楽しむサウンドアートの鑑賞体験を展開しています。

http://www.ntticc.or.jp/ja/press/2017/press-icc-kids-program-2017/

身体と楽器の距離を限りなくゼロに近づけ、

音を纏う体験をつくる

楽器は硬いことが多いです。それはなぜかというと、発生させた音をしっかり楽器内に響き渡らせる必要があるからです。アコースティックな楽器は特にそうです。しかし、電子回路の登場により、楽器の形状に関係なく、楽器というものが成立するようになり、既存の楽器を見直す機会になりました。この「楽器を纏う」というプロジェクトでは、衣服に楽器の機能をもたせて人間と楽器の距離を限りなく0に近づけました。人と楽器の距離を極限まで近づけて、演奏行為自体を身近なものとして感じるようにしています。この考え方をもとに2種類の楽器を作りました。

1.ボディパーカッションをヒントに胸部分に導電性のインクによるプリントでタッチすることで音が鳴る。

2.アコーディオンの形からヒントを得て、腕の上げ下げによりボリュームをコントロールする楽器。

これを実際にダンサーに着てもらいパフォーマンスを行ってもらいました。

このプロジェクトは、「平成28年度 文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業」の助成をうけ、テキタイルデザイナーと共同で制作を行いました。Haptic Designが面白いのはファッション、インタラクションデザイン、映像メディアなどさまざまな領域でデザイナーとして活動している人と共創できる点だと思います。制作の過程で、それぞれが触感に対して持つイメージを議論しながら共創していくことができるんです。日常にある触り心地を疑ってみる。こういった考え方がプロジェクトの肝となりました。

HAPTIC DESIGNで共感のデザインを行い、

他者との新しいつながりをつくる

朝起きてからこの会場に来るまでに触ったものをあげてみてください。その中で一番硬かったものはなんでしょうか?やわらかかったものはなんでしょうか?触感は私たちにとってあまりにも当たり前すぎて、無意識になってしまっています。「もし◯◯が☓☓だったら」というように、触覚に意識を向けて気づくことから、Haptic Designが始まるのではないかと思います。もし、暑い時期にエスカレータの手すりがひんやりしていたら、利用者は気持ちいいから触ってたくなるのではないかなど。日常の触感を別のものに置き換えるような想像をするだけでも、いろんな発想の種をみつけることができるかと思います。

また、触にまつわる原体験というのも個人がHaptic Designを意識する上でヒントになると考えます。私は習字を習ってたんですが、先生が筆を一緒に持ってくれて、止めや払いなどの筆運びを教えてくれたことがありました。これは触覚によってわざ感覚の共有を行っています。すごくアナログな触覚の共有なのですが、力の入れ具合などを如実に伝えることができます。相手の感覚に寄り添う他者との感覚の共有が、共感だったり、わざの理解につながります。

Haptic Designは、触体験を通じた共感のデザインであると私は思います。そして他者との新しいつながりをつくる、可能性に満ちたデザイン手法であると思います。

プロジェクトは始まったばかりなので、来場してくださったみなさんを含め、さまざまな方と一緒にHaptic Designを考え、広めていくことができたらと思います。

もっとも素敵なHAPTICSだと思う、

世の中のモノゴト(事例)とは?

TEXT BY KAZUYA YANAGIHARA