2017.02.27

南澤孝太(慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科准教授) “体験のデザイン”から社会的価値を想像する

〜「HAPTIC DESIGN」に込められた思い〜

南澤孝太(みなみざわ・こうた)

慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologies 等における研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。

自分の研究が社会でどんな価値を生み、どんな変化を起こさせるのかーー“社会実装”にこだわる若き研究者は、その答えを知るため、研究室を飛び出した。ビジュアルデザイン(=視覚)、サウンドデザイン(=聴覚)に加えて、“触覚”に基づく新たなデザイン領域「HAPTIC DESIGN(ハプティックデザイン)」。このプロジェクトのオーガナイザーである、南澤孝太さんは、“プロにしか分からない技”として現場で大切にされながらも、これまで体系化されることのなかった、新たな領域の確立にチャレンジしている。「社会的な価値をどうデザインするか」アートやデザイン分野などに積極的に研究を展開し、さまざまな取り組みを行う南澤さんが「HAPTIC DESIGN」の先に見ているものとは?

ご自身の研究分野におけるHAPTIC(触覚)と、

その位置づけについて教えてください。

原体験からお話すると「ディズニーランド」が好きで、アトラクションの仕掛けに興味津々な子どもだったんです。「エレクトリカルパレード」の電飾や、「イッツ・ア・スモール・ワールド」のスピーカーの位置が気になったりして。人を楽しませる体験の中に、どういう工夫があるのかをいつも気にしていたように思います。「テクノロジーを使って、新たな体験を作る」という意味では、昔の興味がそのまま今の研究に繋がっているとも言えますね。

その後、東京大学のVRサークルの展示に衝撃を受け、2005年に舘 暲研究室に入ってからは「触覚メディア」をテーマに研究を続けてきました。空の箱やグラスの中に“実在しない何か”が入っているかのような感覚を感じられる、触覚ディスプレイ「グラビティ・グラバー」を開発。子どもから大人まで1万人以上の人が体験し、とてもおもしろがってもらえました。

ちょうどその頃から、任天堂の「Wii」(2006年発売)やKinect(2009年6月、米E3ではじめて発表、当時の名前は「Project Natal」)などが次々と登場し、身体性を伴うインタラクティブなテクノロジーが家庭用ゲーム機などにも、どんどん入っていった時期でした。その流れで触覚を軸としたVRも、コンシューマーに広がっていくだろうと思いましたが、当時は研究開発のための機器が研究室に存在しているだけで、誰もが使える技術になっていなかった。そこから現在の「HAPTIC DESIGN」プロジェクトにも繋がる「研究室ではない場所にどうやって技術を持ち込むか」を模索する日々が始まりました。

当時、HAPTICなど触覚に関する研究や技術が何に活用できるかといえば、「医療、ロボティクス、ゲーム」に限られていました。実際は、もっと社会に広く関わることのできる分野なのに、触覚研究者だけで扱っていては、発想の限界があるし、テクノロジー主導では技術の導入にまだもう少し時間がかかる。もっと多くの人の知恵や発想を使い、「生活の中でHAPTICを活用すること」を考えられる環境を作る必要があると思いました。そこで、デザイナーやクリエイターに、コンテンツを生み出すところから参加してもらうために、HAPTICのエッセンスは残しながら技術的には極力シンプルに触感を転送できるようにした装置「テクタイルツールキット」を開発。2010年4月から2013年3月まで、東大(当時)の仲谷正史さん、慶應SFCの筧 康明さん、YCAM(山口情報芸術センター)との共同プロジェクト「TECHTILE」としてワークショップなどを展開しました。この活動では、3年間で数十回に及ぶワークショップを開催。幼稚園児から美大生、企業の方まで、日本人も海外の方も含めさまざまな人に参加してもらうことができました。技術主導のテクノロジー・ドリブンではなくセンスの領域に落とし込みたかったので、とにかく多くの人に“広げる活動”をする一方で、導入のハードルを下げる“削ぎ落とす作業”も同時に行っていたんですね。この活動は現在も「ショッカソン※」など形を変えて拡がりを見せています。

※ショッカソン:各企業や大学で開発された最先端の触覚デバイスなどを貸し出し、それらを参加者が利用して、さまざまなシステムやアプリを試作するハッカソンイベント。

触覚においては、現在どのような研究を行っているのですか?

2015年に、所属しているKMDで、Embodied Media (身体性メディア)の研究グループを立ち上げました。触覚メディアを研究していく中で、触覚の本質的な価値は、いわゆる「さわり心地」の表現だけでなく、人が他者や環境とのインタラクションの中で「身体」を通じて得る様々な経験を生み出す感覚であることにあると気づき、「触覚」から「身体」に研究領域を拡げることにしました。現在、Embodied Media Projectでは、人が身体を通して得る様々な経験を、記録・共有・拡張・創造するような未来のメディアテクノロジーを創り出すことを目指して、様々な企業や研究機関と共同で研究活動を進めています。

代表例

- 水口哲也(enhance games)さんやライゾマティクスと共同で進めている「Synesthesia Suit」

※関連リンク:DESIGNER’S FILE_水口哲也(enhance games)人生観が変わるような美しい体験を - 聴覚障害の人でも触覚を通じてダンスを楽しめるようにした「Karada Tap」

- おばあちゃんが孫の結婚式にロボットの身体を使って参加できるようにした「HUG Project」

- 触覚における「眼鏡」や「補聴器」のような装置を開発している「HapticAid」

- 凸版印刷や東京国立博物館と共同で、子どもたちが歴史上の出来事を楽しみながら身体的に理解できるようにした「Melight」

「HAPTIC DESIGN」プロジェクトについて

「TECHTILE」の活動の中で「おもしろい! 何か作ってみたい」という人も現れはじめ、HAPTICがセンス・ドリブンに移り変わる兆しは見えてきたんですが、まだまだ具体的に何かプロダクトやサービスを生み出す流れには至ってなかったんです。そこで、昨年から始まったこのプロジェクトでは「HAPTICが社会や生活のどこまで広がりどのような価値を生み出し得るのか」、その可能性を探ることをテーマに設定。「趣味としておもしろい」という段階から、もう一歩踏み込んで「どうやって社会的価値を生むのか」「これを仕事にするにはどうすればよいのか」という発想で、プロジェクトを設計していきました。

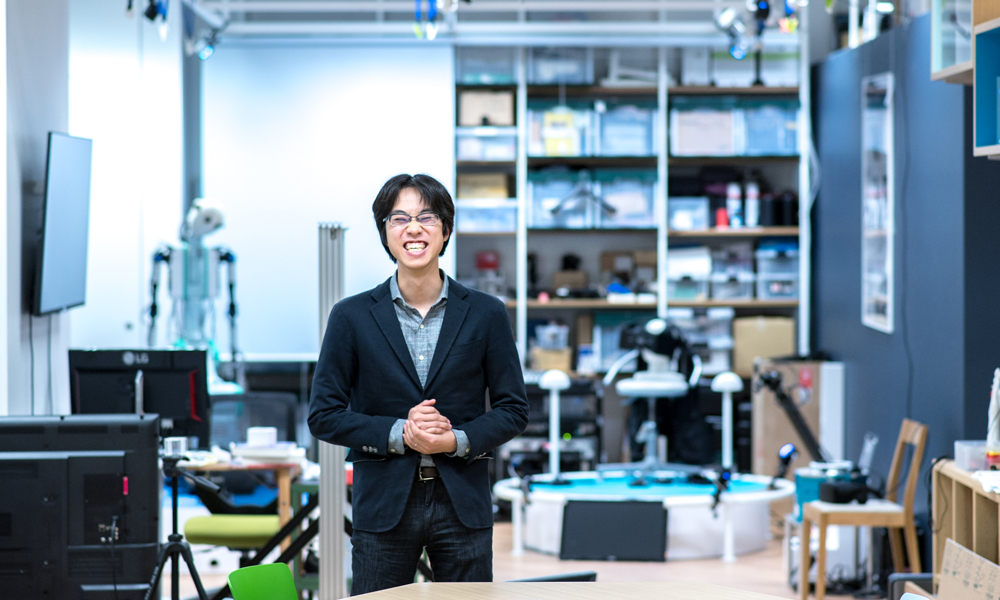

ーHAPTIC DESIGN CAMP2で来場者のアイデアのプロトタイプを体験する南澤氏

「HAPTIC DESIGN」は“さわり心地のデザイン”といっても、必ずしも物理的な接触が必要なわけではなく“身体の体験のデザイン”とも言えるので、ファッション、映像、ダンス、料理……など、さまざまな分野に広がる可能性があると思っています。たとえば、ダンサーの安藤陽子さんは「より良いダンスは、自分と自分の舞台、観客、共演者との関係性を、視覚や聴覚だけではなく、空間を皮膚感覚で捉え踊りを紡いでいく」とおっしゃっていて。いわゆる“プロにしか分からない技”というか、言葉にし難い感覚や口頭伝承で伝わってきた技術の多くにHAPTICが深く関わっている、という確信がありました。だから、この「HAPTIC DESIGN」サイトでは、ジャンル問わず第一線で活躍する方々を「HAPTIC DESIGNER」と称し、あえて「HAPTIC/触覚」という切り口で自身の活動を語ってもらうことで「HAPTIC DESIGN」の輪郭を炙り出そうとしています。「DESIGNER’S FILE」に登場いただいた方々のお話はどれも「なるほど、そこまで広げて考えられるのか」というものが多く、「体験の顕在化、情報化」「気持ち良さのデザイン」「パターンの連続性=愛情」「空間と身体とのインピーダンスマッチング」などいくつかの興味深いキーワードも上がってきましたね。

ご自身の研究とHAPTICがもたらす

未来の社会、産業、生活の可能性とは?

ー研究室を構える日本科学未来館には多くの研究成果が並ぶ

メディアは、紙からTV、そしてインターネットへと変化してきましたが、TVを例にとっても、TVという新しいプラットフォームが登場して、最初は相撲中継ぐらいの使い方だったものが、ドラマやバラエティ番組など、新しいコンテンツがたくさん生まれました。同じようにHAPTICも、先にプラットフォームを用意して、そこから発想していくことで、新しいデザイン言語やコンテンツが生まれていくのではないかと考えています。今回のプロジェクトでも、「HAPTIC DESIGN AWARD」のような取り組みを通じてそういった事例を発掘し紹介していきたいと思っています。

「HAPTIC DESIGN」で大事なのは、「一人称の身体的な経験」。つまり他者の世界や、自分と遠く離れた時間・空間で行われたことが、触覚によって主観的・能動的に捉えられることで、いかに“自分ごと化”されるか、ということです。人は、自身が身体を通じて得た「体験」の積み重ねを自身の「経験」としてモノゴトを判断しています。原始的なところで言えば、命が脅かされる可能性があるとき“痛みを感じる”ことや、親に抱きしめてもらったときの”安心感”。こういった、成長と共に記憶に残るような体験を意識的に提供することができるようになれば、人は一人分の人生の中でより多くの経験値を得られるようになります。

根源的に「HAPTIC DESIGN」は、「生きているという感覚そのものを設計すること」なんです。自分がそこに存在しているという実感、自分が誰かと共存していることにより生まれる共感。そういったことを身体感覚としてどんなふうにデザインしていくか、なんですね。

いま、世の中には、他人ごととしてしか捉えられないがゆえに、起こっている問題がたくさんあります。しかし「HAPTIC DESIGN」によって、他の人の体験を吸収できて、相手が何を考えているか実感を持ってコミュニケーションができるようになると、いろんなものを自分ごととして捉えられ、無用なトラブルも解消できるんじゃないかと思っています。

研究内容を社会実装していくうえでのデザインについて

どう捉えていますか?

僕がいま所属している、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科(KMD)の教育理念は、実社会でグローバルに活躍できるメディア・イノベーターを育成することにあり、教育方針としてもプロジェクトの「社会実装」を中核に据えたカリキュラムを策定しています。私もKMDに来てから、研究成果をエンドユーザまで届け、その結果を見届けるというゴールを、より強く意識するようになりました。

大学の研究室のスタンスも時代とともに徐々に変わってきて、僕らの世代(30代前半)では、研究者も、社会のエコシステムの一員として「社会的な価値をどう創るか」ということまで考える責任がある、という合意がとれつつあると感じています。先ほどの「テクタイルツールキット」の話もそうですが、ハイエンドを知っている研究者だからこそ、エッセンスを消すことなくシンプルに課題を解決できると思いますし、昔のような“不可侵でハイコンテクストな研究職”ではなく、現代においてはもっと研究者が社会の中に入り込んで活動する必要があると考えています。

たとえば、設立メンバーとして理事を務めている「超人スポーツ」プロジェクト。このプロジェクトの最終目標は、オリンピックとパラリンピックの差をなくすことです。オリンピックとパラリンピックの間にある境界線は、実はテクノロジーやデザインの問題なんです。視力が悪くても、コンタクトレンズのように簡便なツールがあれば、健常者と同じ条件でスポーツができるわけですよね。義足の技術がまだコンタクトレンズと同じ水準に至っていないから、義足のスポーツ選手はオリンピックに出場できない。この境界線を越えて、皆が同じフィールドで活動できるような社会の実現を目指しています。

テクノロジーはこれまで、どうあるべきかをデザインして生まれるのではなく、今ある技術をアップデートすることで前に進んできました。しかし社会価値を生み出すには、偶然に生まれたテクノロジーを利用するのではなく、「社会に必要なテクノロジーが何なのか」を設計する必要がある。テクノロジーにこそデザイン、という考え方が必要なんだと思います。

もっとも素敵なHAPTICだと思う

世の中のモノゴト(事例)とは?

次男のお腹、ですかね(笑)。いま2歳なんですが、お腹を撫でるとすごく気持ちいいんですよ。あと、お尻。フニフニしていて、本当に気持ちいい。6歳の長男は、もう外界と接しているから、日焼けしたり筋肉もついていて。ちょっと真面目に考えると、やはり親が子を育てる本能の一機能として、親は子どもの肌触りを気持ちよく思う(=子どもを手放さない)ように進化している、ということなんでしょうかね。こればかりは変に分析したくないし、デザインやテクノロジーがいくら発達しても追いつけない、聖域のようなものなのかもしれませんね。

TEXT BY WATARU SATO

EDITED BY MASARU YOKOTA(Camp)

PHOTOGRAPH BY HAJIME KATO