2017.12.01

装いと進化-新時代の衣服が紡ぐファッションの未来

〜ゲスト:廣川玉枝、網盛 一郎/ホスト:金箱淳一、小原和也〜

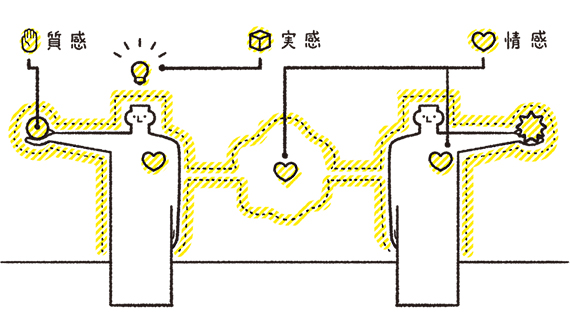

“わざ”にフォーカスし、Haptic(触覚)の研究やデザインに携わる方々をゲストに開催するシリーズイベント「Haptic Design Meetup」。2017/12/1に実施したVol.6は「Haptic ×(Skin)Design」をテーマに行いました。

イベントのオーガナイザーである南澤孝太氏をホストに、網盛一郎(株式会社Xenoma Co-Founder & 代表取締役CEO)と廣川玉枝(SOMA DESIGN クリエイティブディレクター/デザイナー)を交えて行われたクロストークの模様をお届けします。

身につけることのできる伸縮するセンサーと、あらゆる人にフィットする新たに身体を包む皮膚のようなデザイン。今回は衣服としての着心地を気にかけながら新たなファッションを追求していくこのおふたりから、未来の「装い」について語っていただきました。

多様な身体性に対して「装い」をデザインしていくために、

身体が合わせるための「余白」を服につくる

ー左から金箱淳一氏、網盛一郎さん、廣川玉枝さん

小原:廣川さんと網盛さんのプレゼンテーションを振り返りながら、ファッションデザイン、装いのデザインについて、ディスカッションできればなと思います。廣川さんと網盛さんのお話の中で着心地って重要だよねみたいな話をお伺いしたいなと思います。

着心地ってもちろん個人差もあったりとか、この人はこういうふうに着るとこれが着心地がいいんだと言うように、すごく差があるとはいえ、廣川さんが服をつくられるときの着心地って、SOMARTA的な解釈をすると何かどういう形でデザインされるのかなと思いました。普段意識されることってありますか?

廣川:素材感は、すごい意識はしますね。でも何か私の場合、着心地っていうか、着てないみたいな感覚になれるような服を作りたいなといつも思って。軽くて、イージーケアで……。もちろんイージーケアじゃないものも作っているんですけど、イージーケアで都会的な服を作りたいなと思っていると、着てないみたいに軽かったりとか、肌感覚であったりとか、そういったものをいつも作っていきたいなと思っています。

小原:廣川さんのプレゼンテーションの中ですごく印象的だったのが、身体の光とか陰影の映り方って大体特徴があるからそれに沿って作っているという話がすごい面白いなと思っていて。普段、どういう視点で人の身体とか骨格のつき方とか、肉付きとかをどういうポイントから発想を得ながらスキンシリーズに落ちていくのですか?

廣川:これは経験値なんですけど、大体人間のサイズとかって身長とかは違うんだけれども、デザインとして寸法的なところですごく同じ部分がある。だから、何号サイズとかそういうサイズっていうものが生まれていて、ある程度はふるいにかけると、「じゃあ、あなた9号ね。8号ね、11号ね」というのは、分けられるということは、ある程度もう形が何となく決まっているっていうことなんですね。そうすると、それが予期できるから、それに対して設計していく、デザインしていくっていう感じですね。

小原:でも特徴がある動きをされる方の舞台衣装とかも、よくされたりするじゃないですか。

廣川:身体性のね。

小原:例えばそう。そういうときって、例えばバレエダンサーの衣装を作りますみたいなときに、どういう特徴をとらえながら普段その衣装に落としていくのかをお伺いしたくて。

廣川:今、ちょうどNoism(ノイズム)という新潟のダンスカンパニーの衣装をやっていまして、彼らの演目がたまたまもう、ものすごい激しいものだったんですけども、スキンシリーズで全身彼らのために設計しました。ただ、やっぱり強度が必要だからっていうので、太い糸で厚く機械で編んで、これで万全だろうと思って出した衣装が一つあったんですね。

初めての練習みたいなのが新潟であったときに、夕方ぐらいに電話がかかってきて、いろいろ壊れましたって(笑)。自分はすごい万全を期して、編み組織も強いものを選んで、普段とはちょっと違うようにしたんだけれども。やっぱり身体性の高い動きをするアスリートみたいな人たちは、もう本当に摩擦がすごいというのが、それは「勉強になりました」という感じです。

小原:網盛さんは何かこれまでのXenomaの開発の中でそういうすごい身体性の人の開発をしたいだとか、何か特殊な使い方をされる例とかは、これまでにあったりとかするんですか?

網盛:廣川さんみたいに僕はパターンナーでもないし、採寸もできないんであれなんですけど、ただ、僕らは海外の展示会に出すんで、とんでもない体格の人がいるんですよ。シャキール・オニールは着せられませんでした、サイズ的に(笑)。一応2XLまであるんですけど、やっぱり人によっては、もう身体の厚みと横幅が同じぐらいの人とか、アメリカ人はやっぱりいらっしゃるので。ああいう方だと、もうセンサーの位置がとんでもないところにやっぱりきてしまって、正直駄目なときがありますよね。

小原:それもすごく今、お伺いしたいなと思っていたんですけれども、人によってすごく個人差がやっぱりある。センサーを付けたいときに、人によっては肩の位置が全然違ったりだとか、そういうところって、網盛さんとしてはどういう解決策を今スーツの中でされようとしているのですか?それは、素材的なアプローチなのか、サイズ的なアプローチなのですか?

それは廣川さんとしては例えば、バレエダンサーとかエクストリームな身体性に出会ったときにファッションデザイン的な解決をしているのかな、というのをお伺いしたいです。

網盛:これもエンジニアは多分そういう考え方はあんまりしないと思うんですけど、逆にキンキンに作り詰めると駄目なんですよ。つまりもうピンポイントでこの位置しか動かないように作っちゃうと、ちょっとずれたときにもう全く性能が出ないじゃないですか。むしろ、適度のいい加減さを持って設計したほうが、適応しやすくなるので。だから、あんまりカッチンカッチンに性能を固めようという方向とは全く逆の方向に設計するようにしてます。

小原:ある種それは身体がちょっと伸びることで、大体その位置に合って、何となく合うと言ったらちょっとあれですけど……。

網盛:いや、そんな感じです。何となく合うぐらいがちょうどいいんですよ。

小原:そういったサイズ感のつくり方って、スキンシリーズを展開されている廣川さんとしてはその人の身体に合うってどういうことなんですかね?でも、さっきのバレエの例はちょっとエクストリームになるのかもしれないんですけどもね。

廣川:すごい人種によってやっぱり体格ってある程度、確かに違うじゃないですか。ドイツ人の身長とかもう本当に背が高いなとか。

網盛:全然違いますからね。

廣川:それでもある程度人間のデザインは何となく一緒だというか、サイズがない服を本当は作りたかったんですね。サイズ感がなるべくない服。つまり、すごく伸びる幅が広い服を作ればいいんだと思ったことがあって。でも、それってすごく難しいんですよね。

1つは、ニットっていうのがキーワードなんだけれども。ミカンのネットってあるじゃないですか、オレンジ色の。私は昔あれを見たとき、すごく感動したことがあって。「あっ、この技術を服に落としたら、これはもう本当素晴らしい」と思ったことがあって。ミカンでもイヨカンでもある程度のサイズ感が、穴が開いていることによって、バーッと広がるということがある。スキンシリーズってそういう組織構造でできていて、かなり幅の広いサイズ感、プラスかなり幅の広いサイジング……これとかもすごい伸びるんですよ、こうやって。3倍ぐらい。3倍じゃないなあ。洗ったら戻るんです。

金箱:何かお二人の話を聞いていると、身体に対して服が包み込むというか、ある程度の寛容さを持っているみたいなところというのが、すごくキーなのかなと思いました。先ほどの網盛さんの話もありましたけど、センサーの位置をキメキメにしないとか、逆に廣川さんのお話でも、身体が服になじむとかそういうようなところっていうのは、やっぱり服の設計するにも、ある程度の空白をデザインするみたいなところが、何か1つキーになるんじゃないかなと思います。やっぱり少し身体に対して合わせていくっていうよりは、服のほうが徐々に合っていくという感覚なんでしょうか?

廣川:そうですね。ファッションってすごく面白い言葉で、ファッションって日本語だと服装のことですけど、人が装うことによって、いろんな差ができる。つまり、服は同じだけど、着る人によって変化が必ず訪れる。服は割りとインタラクティブなプロダクトだったりするんですけど。着る人によって、すごく変化する。

網盛:この間、「サイエンスアゴラ」っていうJSTさんのイベントに出したんですね。あそこ、子供しか来ないんですよ。うち、子供サイズ、ないんですよ。女性の一番ちっちゃいXSでも、ブカブカなんですよ。もう袖もすごい長いし。なんですけど、子供も動かせるんですよね。本当に駄目な場合は、ちょっと背中つまむんですけどね。テンション全然かかんないんで。でも、そうすると動かせるんですよ。

前にちょっと別の方からも、僕らの服じゃないんですけど、お子さんが来るイベントで、「大人でもなかなか使いこなせないのに、子供ってやってるとすぐ動かせるんだよね」って言っていて、人間ってやっぱりバカじゃないので、ある程度その共通ルールを与えてあげると、人間側が合わせるマージンって、結構大きいんですね。特に、僕らはインタラクティブなものを作っているので、入力側って人間が入力しますから、その人間が積み上げる部分というのは、ある程度期待してもいいかなという気はしますね。

金箱:システムのほうが、服のほうが、カッチリ決まっていて、システムに対して人間が合わせていくって感じなんですね、そちらのほうは。

網盛:そうですね。

体感的な経験、暗黙的な身体の動きを認識すると何ができる?ー「装い」から拡張する新しい身体への気づき

小原:そういう意味で言うと、先ほどのそのモーションキャプチャーじゃなくてモーション認識なんだよという話は、なるほどなと思って。ちょっとだけ個人的な話ですけど、すごく筋トレにはまってて、すごく筋トレって面白いなと思っていて。例えばベンチプレスを100キロ上げたいですっていうときに、あとちょっとで上がんないんですけれども、すっと、何となく、本当は多分力としては持ってないんだけれども、何となく自分が「いけるな」っていうイメージとか、いける気がするようなモードになったりとか。そういう時に網盛さんの言うようなモーションを認識のツールとして、暗黙的な動きになっちゃいがちなところを補助してくれるのは、すごく面白いことだなあと思います。

廣川さんの取り組みの暗黙的なバレエのダンスの表現を美しく見せることと、網盛さんの取り組みはちょっと何か似てるところもあると思うのですが、違う表現をどういうふうにアプローチしているんだろうなあと考えていました。

e-skinをどういうふうに使ってみると面白いんだろうなあみたいなことを何か考えたりしていたら、お二人にお伺いしたいです。例えば正しい動きをとかをスーツがリコメンドしてくれたり…….。

廣川:網盛さんのやつ、VRゲームに使ったら、すごく面白そうですね。

網盛:ありがとうございます。結構ゲームには身体性は大事ですね。

一番最初に大学時代に作ったゲームは、大学時代に作っちゃったので、外に公開できないんですけど、腕をこうやって伸ばすとミサイルが出るって、ただそれだけだった。一応こう曲げると、こう曲がるというのがあったんですけど、結構すがすがしいんですよね。自分がこうやって動かしたときにキャラクターがミサイルを出して物を壊すと、何か人間って潜在的に破壊的衝動がありますので。何か自分の腕からミサイルが出た感覚が自分にフィードバックされると、結構気持ちいいんですよね。やってると、止まんなくなるみたいな。

僕らは、さっきも言ったようにソリューションプロバイダーじゃないのでゲーム開発は頑張ってないんですけど、勝手にユーザーさんが頑張ってくれてます。

実際にMashup Awardsという開発コンテストで、ストリートファイターが大好きなクリエイターさんがいるんですけど、彼は自分の身体を動かしているように、どうしてもゲームがしたいと思っていて、もう何か彼のライフワークのように毎年ゲーム開発してるみたいです。非常に共感するところがあるので、今後e-skinでいろいろ作るときに、全部彼には供給していこうと思っています(笑)。

もう今、彼のゲームでは結構動いています。VRに使えば、結構気持ちいいですよ、波動拳出るんで。

金箱:すごくダイレクトに反映されてるんですね、波動拳とか。

網盛:そうですね。

金箱:すごいですね。これもやっぱり徐々に慣れてくるものなのですか? 自分がコントロールして。

網盛:実は、プレゼンテーションで話した「お子さんが早く慣れる」というのは、これなんですよ。2年ぐらい前のMashup Awardsでは、加速度センサーを使ってこのゲームを出展していらっしゃって、そのときに子供が大挙してたんですけど、簡単に動かしてましたね。

金箱:子供のほうが、慣れのスピードがもしかしたらすごく速いっていうのもありますからね。

網盛:そうみたいですね。フィードバックと何かあれが速いみたいですね。さっきちょろっとベンチプレスの話、おっしゃったじゃないですか。何で100キロ上がるかって、多分自分では分からないですよね。

小原:そうなんですよ。

網盛:何の条件がそろったかって。

小原:何でうまくいったのかっていうことに対して、何となくしか分からなくて。

網盛:ストリートファイターをやるときに、実は2つタイプがいて、1つ目はエキスパートなんです。ストリートファイターのエキスパートって、フレームのコマってあるじゃないですか。あれの1フレームを読み切って、無敵時間を使って技を出すとかっていうのが定石になっていて、その完璧な動きをすることがエキスパートみたいな世界があるんですね。だけど、それって仮にですけど、スーパートップアスリートが、例えばボクシングで完璧に1フレーム読み切って、絶対にパンチを受けないという状況ってつくれないですよね。何かしらもっと偶発的なコンディションがあってというのがあるじゃないですか。結構そこって、ゲーム性には僕は大事だと思っていて。なのでストリートファイターも、そんな感じで1フレーム読み切って完璧な動きとかよりも、何か分かんないけど偶発的な動きをやったら、ちょうどいいタイミングできた、とかそういう風にいった方が、よりゲーム性が高まるんじゃないかという気がするんですよね。それに逆に人間が合わせていくみたいな。

小原:例えば僕がベンチプレスで100キロ上げたいってなると、e-skin着て上げたい動きをするじゃないですか。今だとゴルフの場合だと、「あんまりよくないフォームだったね」みたいな判定が出ることになるんですけど、何かフィードバックだったりとか、ゲーム性を伴いながらもその動きをリコメンドができる機能とかがあると面白そうだなって。

今はそのフィードバックをつけていないということは、設計上意図的に付いていないのか、本当は付けられたほうが良いなと思っていらっしゃるのか気になります。でも逆に、その人間が合わせていくということに対して、もっともっとそこにまた違う新しい動き方とか開発できる余地があるのかもしれないみたいなところもあるとは思うんですけれども。

動きをデータとして、この角度でこう入るとっていうことを分析的に人間を動かすようにリコメンドすることも今後あり得るんでしょうかね?

網盛:多分ダイレクトな答えじゃないかもしれないですけど、例えばゴルフでもルーティンってあるんですよね。ラグビー選手の五郎丸さんで有名になりましたけど、あれって結局、自分のメンタルも含めて色んなもののパフォーマンスを1点に集中させるような行動だと思うんです。多分100キロ上がったときって、何かしら色んなものがそろってできているんだと思うんですよ。何がそろっているかは現段階では残念ながら、今のe-skinでも分かるかどうか分からないですけど。例えばベンチプレスやってるときに100キロ上がったときのコンディションが、他のコンディションともし分離できると、そのコンディションにあなたはどうやったら持っていけますというアドバイスを多分できるようになるわけです。他にも例えば、力を入れるときに、何か頭の中でやるカウントなのか、ウーンとやってフンとやるのか、それとも、何かちょっと瞑想して3、2、1、フンとやるのか分かんないですけど、何かそんな1つの自分のパフォーマンスが出る最大のルーティンみたいなものに、ちょっとでも近づけるというか、アシストするというか、そういったことは多分できると思うんですよね。

金箱:すごく素朴な質問をいいですか。網盛さんは、このXenomaというプロジェクトを通して、自分の身体の動かし方というところに関しては、何か変化というか、また気づきというか、そういったものがこう出てきたことがあるのかどうかというのをちょっとお伺いしたくて。

網盛:超答えづらいんですよね。フィットネスクラブに登録したんですけど、1回も行ってないですよ。ですけどやっぱりあれですね、あのゲームは肩甲骨を動かしてるんですけど、肩甲骨を動かすことを普段意識したことがなかったので考えさせられますよね。あと結構スポーツプレーヤーの方とお話をするので、何かこういうところでタメをつくってやるとか、何かやってるだけなのにいきなりつったりとか、結構いろんな身体の動かし方を教わりますよね。

金箱:なるほど。じゃあ、今までとは違う自分の身体の動かし方みたいなところも、少しトレーニングしつつあるという感じですか?

網盛:はい。仕事でやらざるを得ない(笑)。

金箱:廣川さんのほうはいかがですか。やっぱり服作りを通して、第2の皮膚とかを考える上で、自分が動くときにこういうものを着ていたらどうなんだとか、そういったことを考えながらデザインに落とし込んでいっているのかとか、そういう部分がすごく気になるんですけども。

廣川:ある程度の機能は考えてますけど、自分はそんなにすごく何か特殊な動きをする想定はしてないです。そうそう私はあんまり運動をしないので(笑)。

金箱:だからこそ、ダンサーさんにそれを着せたときのイメージの違いとか、色々なところに気付きがありそうですけれども……。

廣川:発注が来たときに、初めてすごくリサーチする。どういう動きをするんだ、と。でも、もともと学校で人体解剖学という授業があって、筋肉がどう動くのかを学ぶ授業があったので、そういうインプットがあるから、何となくそういうのを、すごいバージョンなんだろうなっていうのを何となく想像しながら作っている感じですかね。

金箱:ダンサーさんは、もっとすごいバージョンだったということなんですね。

廣川:ダンサーさんは、もっとすごいバージョンですね。「こんな動きができるのかいな」っていう衝撃の動きもしますよね。

金箱:それもやっぱり徐々にアップデートして、より動かしやすいとか、そういった形に進化させていく。

廣川:そうですね。ああいう動きを見ると、やっぱり本当にそういう仕事をしてる人、例えばダンサー、パフォーマー、アスリートは特殊なので、それはもう本当にある程度違った場を想定したデザインをしないと結構難しいんだと思いましたね。Skin Seriesはわりとタウン用として作っていたんだけれども、同じではいけないねっていう。機能がもうちょっと高くないといけない。

金箱:もっとじゃあ、寛容にならないといけないということなんですね、色んな動きに対して。

廣川:いろんな動きに対して、そうですね。

金箱:なるほど。

クロスオーバーするファッションデザインから創造する未来の「装い」

網盛:さっきのSkin Seriesの製品見せてもらえます?あれ、後ろを見てちょっとびっくりしたんですけど。ほとんどシワ無いですよね?

廣川:そうそう。すごく伸びるから、シワはほとんどない。

網盛:シワがほとんどない服って、すごいんですよね。

廣川:そう。もともと私、シワがすごく好きじゃなくて。シワ自体が好きじゃないというよりは、シワになる服がどうしてもなかなかね。旅とか行くと大変じゃないですか、アイロンをかけるとか。現代人は忙しいから、そういうのをなるべく軽減したいじゃないですか。そうすると、ある程度素材とかが決まってきて。ニットというのは比較的シワにはなりづらいんですよね。Skin Seriesはその一番いい例で、洗濯すればすぐ乾くし、伸びても洗えば縮むしと、もう本当に現代的な服で、私はすごくありがたいなと思ってるんです、自分でデザインしながら(笑)。

網盛:いや、すごいと思いますね。

小原:逆に今、網盛さんのe-skinでも、廣川さんのご創作をご覧になって、こういうところって、今後の開発に使えそうだなみたいなところってあったりします?

網盛:いや、これはもうまさに使えます。

廣川:Skin Seriesとe-skinを合体させたら、何かすぐできそう。

網盛:e-skinはシワがあると欠点になるんです。やっぱり体形によって出たり出なかったりは多少あるんですけど、基本的にあの作り方って、脇にシワができやすいんですよね。肩まわりに一切シームがないので、あそこの3次元形状が一番作りにくいんですよ。なんですけど、シワができちゃうもんですから、やっぱり肩とか脇のセンサーって伸びて測れるものなので。要するにシワがあると、実はセンサーの感度が落ちちゃうんですよ。なので、いやびっくりしてますね、Skin Series、しわがない。

廣川:私、網盛さんの服を見たとき、「すごい良くできてるな」と思いました。

ああいうタイプも何個か見たことあるけれど、あそこまでセンサーとファッションデザインを両立させて、プリントもうまくできてるなあと。どうやって作ったんだろうって、やり方をすごく見ていました。

網盛:ありがとうございます。プロに言われると……。

金箱:あの辺りのパターンに関しては、デザイナーさんとのやりとりとかディスカッションが、やっぱりあったんですか?

網盛:社内にデザイナーがいます。ただ、うちはアパレルデザイナーはいないですよ。

廣川:プロダクトデザイナーさんよね。

網盛:プロダクトデザイナーです。

廣川:すごい良くできてるなあと思いますね。

金箱:この2つの服の融合で何か、自分の新しい身体の動かし方とか、自分の身体の限界みたいなところを徐々に知っていくようなことを、服、その布を通して自分の身体を知っていくようなことというのを体験としてできると、何かすごく充実した日常が送れるんじゃないかと思いますね。

小原:最後にこれから、Xenomaはどういう展開を迎えていくのかなというのだけ、ちょっとお伺いできればなあと思うんですけれども。今、何か新しいスーツ開発してますとか、何か新しい取り組みしてますとか、何かされていることはありますか?

網盛:うちは実はソリューションは、だから積極的に作ってないですね。ただ最近は、逆にソリューションを持っている人に対して、うちの技術を提供して、そのソリューションに応えるものを作るという方向に取り組んでいて。その中でも、まだフラッグシップにすると決めたわけじゃないんですけど、今大きな2つの方向性として、これよりももう少し計測に近いようなセンサーを積んで、スポーツをもう少し高度に計測しようという方向が1つ。

あともう1つは、やっぱり僕らは予防医療をやると言ってるので、インナーに着て、生体情報、心電、脈、体温とかをとる方向でやっています。

そうすると、より人間の中も外も分かっていくようになるので、もっとよりバラエティを沢山増やしていこうかなと思っています。多分次のCESでお目見えするはずですので。

小原:そういう意味で言うと、廣川さんのダンサーさんの衣裳とか、まずはe-skinを着てそのすごく激しい動きを把握して、それをうまくデザインに落とし込むと、また新たなSkin Seriesの可能性が広がったりするのかなあと思いました。

廣川:これ、動いたのをデータにできるんですね。音楽、ピアニストの指とかデータを取ったらすごい面白そうだなって。

網盛:ああ、来た。

金箱:「ああ、来た」と、今反応がありました(笑)。

廣川:結構音楽家、ピアニストって、身体的にすごいだろうから、それをデータ化すると演奏ロボットができるかもしれない。

網盛:できますね。

廣川:ねえ。

小原:実際にそういった特徴的なエキスパートの動きって、どれぐらい計測できるんでしょう。実現可能性としてはどれぐらいあったりするんでしょうか?

網盛:さっきもちょろっとゴルフで話したんですが、自分の動きを自分で確認することは今でもできてるんですね。なのでそこに関しては、もう今でもやっています。その次のバージョンとして、少し計測寄りにも寄せようとしているんで、ピアノができるとすごいですね。

廣川:ピアノにすごい向いてるなあって、さっきぼんやり思ったんですね。強さとかもデータで測れたら、それを再生して、その人が死んでも演奏ができるとか(笑)。

小原:演奏を生で聞けるようなロボット……。近い未来、もしかしたらそういうことも実現されるのかもしれないと思いました。

「装い」と言っても、別に自分がただ着用して、それが肌に触れているというだけじゃなくて、その触れた肌が、身体的に学習しながらどんどん新しい動きの修得、身体性の獲得みたいなことに発展していき、新たな「装い」というものが構築されていて行くのかなと感じました。すごく面白いお二方の、また何か違うようで、すごい似ているファッションデザインのアプローチがお伺いできたなと思っております。今日はありがとうございました。

ゲスト

網盛 一郎(株式会社Xenoma Co-Founder & 代表取締役CEO)

次世代スマートアパレルe-skinの東大発ベンチャー(株)Xenoma Co-Founder & 代表取締役CEO。1994年富士フイルム(株)入社し、一貫して新規事業開発に従事。2012年同社を退職後、東京大学・佐倉統研究室において科学技術イノベーション論を研究。2014年より東京大学・JST ERATO染谷生体調和エレクトロニクスプロジェクトにて伸縮性エレクトロニクス開発を行い、2015年11月にXenomaをスピンオフ起業。2006年米・ブラウン大院卒(Ph.D.)。

廣川玉枝(SOMA DESIGN クリエイティブディレクター/デザイナー)

2006年、ファッション/グラフィックデザイン/サウンドクリエイト/ビジュアルディレクションを手掛ける「SOMA DESIGN」として活動開始。同時にデザインプロジェクト「SOMARTA」を立ち上げる。2007年S/Sより東京コレクション・ウィークに参加。第25回毎日ファッション大賞新人賞・資生堂奨励賞受賞。

ホスト

金箱淳一(産業技術大学院大学(AIIT) 助教)

1984年長野県 北佐久郡浅科村(現:佐久市)生まれの楽器インタフェース研究者 / Haptic Designer。博士(感性科学)。情報科学芸術大学院大学(IAMAS)修了後、玩具会社の企画、女子美術大学助手、慶應義塾大学大学院メディアデザイン研究科研究員を経て、産業技術大学院大学創造技術専攻助教、現在に至る。障害の有無にかかわらず、共に音楽を楽しむためのインタフェース「共遊楽器(造語)」を研究している。

小原和也(株式会社ロフトワーク/FabCafe MTRLプロデューサー)

兵庫県姫路市出身。法政大学卒業後、慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科x-DESIGNプログラムにて、デザインプロセスにおける暗黙知の言語化に着目した研究活動を行う。2015年ロフトワークに入社、FabCafe MTRLプロデューサーとして様々な企画、プロジェクト、新規事業の創出に携わる。

モットーは 「人生はミスマッチ」。編著に『ファッションは更新できるのか?会議 人と服と社会のプロセス・イノベーションを夢想する』(フィルムアート社、2015)がある。あだ名は弁慶。

南澤孝太(みなみざわ・こうた)

慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD) 准教授。2010年 東京大学大学院情報理工学系研究科システム情報学専攻博士課程修了、博士(情報理工学)。 触覚を活用し身体的経験を伝える触覚メディア・身体性メディアの研究を行い、SIGGRAPH Emerging Technologiesなどにおける研究発表、テクタイルの活動を通じた触覚技術の普及展開、産学連携による身体性メディアの社会実装を推進。 日本バーチャルリアリティ学会理事、超人スポーツ協会理事/事務局長、JST ACCELプログラムマネージャー補佐を兼務。

TEXT BY MINATSU TAKEKOSHI

DIRECTION BY ARIA SHIMBO